a Valle Giulia … naturalmente ..

-

Avviso

La biblioteca e l’archivio sono aperti al pubblico su prenotazione in osservanza delle norme anticovid.

Contatti:

E-mail: centrostudigm@gmail.com

Tel: +39 347 1095386

Indirizzo: via Tevere, 20 – 00198 Roma

Orari: lun – ven dalle 09.00 – 15.00Classifica Articoli e Pagine

- VIA DELLA CONSOLAZIONE ... ERA LA STRADA PIU' BELLA DEL MONDO ...

- Biografia

- Acceso un fuoco nella cavità dell'Acerone del Terminillo. Fine di un simbolo del tempo. ...

- Addio a Lloyd Marcus Andresen

- Gianfranco Caniggia a Venezia ...

- Il colore di Roma? … boohh? …

- Ancora su via Giulia ...

- L’Architettura italiana … alla Biennale 2006 …

- LUCA GALOFARO. "L'inattuale". Giovedì 23 maggio ore 18.

- Vele a Modena ...

Commenti recenti

- Lazio su AUGURI DARIO!

- Mauro Risi su AUTOBIOGRAFIE SCIENTIFICHE. Marco Petreschi “L’arpa Birmana”. 22 giugno 2023.

- Franco ansrlmuvvi su Un ricordo per Paolo Portoghesi di Franco Purini

- Claudio De Santis -architetto su Un ricordo per Paolo Portoghesi di Franco Purini

-

Articoli recenti

Archivi

Chissà se quell’autostrada è un percorso d’impianto o un percorso matrice!

Altro che mano tesa al nemico, manrovescio al nemico!

Saluti

Pietro

La comunicazione del 22 gennaio fa parte di quegli interventi tenuti per i corsi di Figure dell’Architettura dei prof. Petreschi, Purini e Strappa riuniti collegialmente. Il titolo ermetico è tratto da ‘Lettera a una professoressa’. Cercherò di chiarire la differenza tra architettura no-name, cui è riferita in genere l’opera di Caniggia, e il suo significato piuttosto quale ‘scrittura collettiva’ cui sono convinto sia riferibile. Una scrittura in architettura, da intendere sicuramente in modo diverso da come intesa in letteratura. Provate a ricostruirne le tracce nella relazione firmata dallo stesso Caniggia al progetto che pubblico nel post seguente.

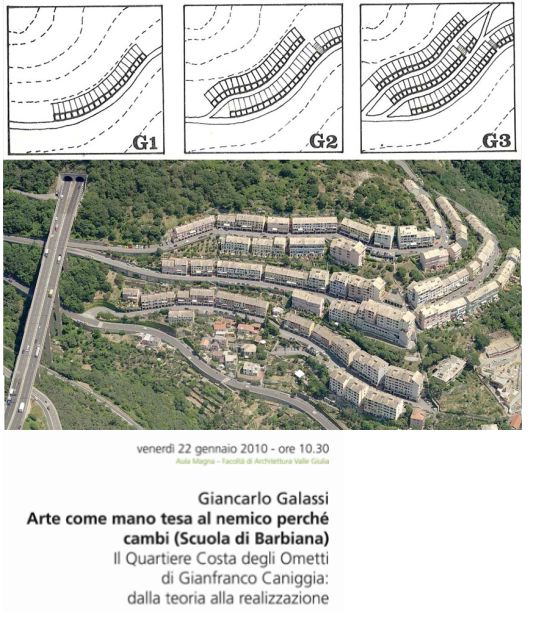

Tramite l’opera di Gianfranco Caniggia esemplificata sul Quartiere Costa degli Ometti progettato e costruito tra 1981 e 1986 cercherò, per quanto nelle mie modeste capacità, di chiarire anche come lavorare in architettura sia faticosa elaborazione teorica e prosaica realizzazione edilizia (i tre schemini sopra la foto sono stati pubblicati da Caniggia tre anni prima dell’inizio del progetto del quartiere).

Chiarire la connessione poetica tra questi aspetti è la materia di questi corsi paralleli di Figure dell’Architettura attivati da quest’anno per i neoiscritti.

Mi sono basato su materiali pubblicati da M.G. Corsini e su inediti conservati nell’archivio Caniggia e trasmessi da P.G. Castellari che figura come Direttore Tecnico sulle tavole di progetto.

La cosa curiosa sono i toni ruvidi da blog che ritrovano in nuce in un brano d’antan di Muratore utilizzato da Caniggia nella presentazione/relazione del quartiere.

Oggi l’esito di tante battaglie polemiche si traduce in ostacoli alle realizzazioni, in opere di salvaguardia.

C’era una volta in cui è diventata architettura come si deve.

Gianfranco Caniggia

QUARTIERE COSTA DEGLI OMETTI A QUINTO – GENOVA

[Progetto di G. Caniggia con F. Balletti, M.L. Barabino, A. Boccardo, P.G. Castellari, G. Marazzi; 1981-1986].

Quale sia oggi, il ruolo del movimento cooperativo, nel campo del problema “casa”, non è certo problema ignorato. In molte pubblicazioni e in numerosi dibattiti se ne è anzi cercata una sistematizzazione, riguardante soprattutto una distinzione di metodi rispetto agli altri grandi protagonisti odierni della costruzione progressiva della città. In particolare, tralasciando il confronto con le operazioni privatistiche, risulta evidente una distinzione con altri enti pubblici, come i Comuni e gli I.A.C.P., che forniscono case basandosi su assegnazioni a posteriori e quindi senza quella partecipazione decisionale dei fruitori che all’opposto caratterizza la cooperazione.

E’ certo un utile apporto a tale sistematizzazione il pubblicare gli intenti e le esperienze dell’Abitcoop Liguria, da tempo attiva nel settore. Soprattutto ora, che pare un importante momento di trapasso, segnato da un serio ripensamento sugli esiti delle pianificazioni dovute alla “167”, accompagnato, se non direttamente motivato, dal diffuso senso di disagio che investe operatori e fruitori nella comparazione tra quegli esiti.

Il disagio è certo grande, e dipende fondamentalmente dalla “crisi del progetto” che è succeduta negli ultimi due decenni alla “crisi del piano”. I “quartieri unitariamente progettati” (secondo una formula che è sembrata ottimale dopo le delusioni derivanti dalle opponibilità di opinioni, tra quelle insite nei piani, e quelle che, in successione temporale, venivano suscitate dai progetti edilizi) hanno mostrato che la dilatazione dimensionale degli interventi progettuali era ben lontana dal risolvere il problema del come “fare la città”, finendo piuttosto per consolidare, in tutti, seri dubbi sui “gradi di libertà” e sulle “scelte” che il progettista, autonomamente quanto privatamente, può assumersi nel concreto ed esistenziale condizionamento della vita altrui. Ed è ora a tutti evidente che scelte e libertà privatizzate hanno prodotto una serie di “mostri”: non tanto in sé, per ciascun quartiere, quanto nella comparazione reciproca. “Mostri” che attestano clamorosamente l’insufficienza di ideologie sul progetto, ciascuna per sé giustificabile (e in genere giustificata con fiumi di parole e motivazioni apparentemente legittime), ciascuna parimenti smentita da parole e motivazioni poste alla base dei quartieri finitimi, e di segno opposto.

Ora che la città “per parti finite” è lì da vedere, costruita e inamovibile, se ne cerca un globale “perché”: non lo si trova e, si cerca un salutare cambiamento di rotta affidandosi ad altro che non sia la pletora di opinioni contraddittorie dei progettisti. Si inizia a capire da un lato l’insegnamento della “città reale” (che si è così chiamata in opposizione alla cartacea città dei progetti contrastanti, anche se, purtroppo, è divenuta “reale” pure quest’ultima), da rileggere nei suoi pregi ma anche nelle motivazioni dei suoi difetti, gli uni e gli altri interpretati prima impressionisticamente, ora man mano sottoposti a serie analisi.

Più volte, all’interno di questo volume, si accenna esplicitamente o tra le righe a tale genere di problemi: l’Abitcoop Liguria cerca di darne una positiva e realistica risposta con alcune delle recenti realizzazioni. Ma è bene qui sottolineare ancora tali aspetti: da riferirsi a quella duplicità di “cultura architettonica” della quale, ormai da molti decenni, è intrisa la costruzione della città attuale, coinvolgendo progettisti e, soprattutto, utenti. Tale duplicità è particolarmente evidente dagli anni Trenta, da quando è iniziata ad esistere una sacralizzazione “ufficiale” del movimento moderno, che ha dato luogo ad una critica e ad una storiografia basata sulla valutazione dei prodotti di pochi personaggi internazionalmente emergenti, omologando solo i prodotti assimilabili, in qualche modo, alle ideologie culturali elitarie sulle quali questi fondavano le loro proposte. Per contro si è formata un’altra “cultura architettonica” ufficiosa, di coloro che, ignorati dalla critica e dalla storiografia, seguitavano a costruire la “città reale” basandosi su criteri collaudati, continuativi delle esperienze antecedenti. Legioni di tecnici “minori” legati alla piccola imprenditoria, o agli uffici tecnici comunali, agli I.A.C.P. o alle cooperative (diffusesi più di quanto si ritenga dalla fine del secolo scorso in poi) cui dobbiamo, nel bene e nel male, quelle espansioni della “città reale”, le più grandi che si siano realizzate dal XVI secolo in poi, e che costituiscono la massima parte della città nella quale viviamo, in tutta indifferenza al movimento moderno e al suo formulario elitario.

“Città reale” che solo ora inizia “ufficialmente”a comparire nella storiografia: ora che il “post-modem” filosofico e scientifico (più ancora che quello architettonico, banalizzato da mode culturali dello stesso segno di quelle antecedenti) fa sentire il suo peso nella dissacrazione di quei miti e quei metodi del “moderno”: soprattutto dissacrando quell’adolescenziale e “avanguardista” pretesa del “moderno” di rifare il mondo a tavolino, dalla quale l’urbanistica e l’architettura “moderne” prendevano le mosse con la pretesa di rifare la città.

E’ una fortuna che sia sopravvissuta a lungo, e a dispetto della critica dei mass-media, la seconda “cultura”, quella degli incolti. Se paragoniamo la città frammentaria e schizoide che negli ultimi anni è stata prodotta dal prevalere della prima sulla seconda, dal dilatarsi del potere della “cultura ufficiale” e dall’impadronimento, da parte di questa, del problema delle più recenti espansioni, è più volte da sottolineare quella fortuna. La città degli anni Cinquanta, con tutti i suoi problemi, la città che tutti (me compreso) abbiamo allora bersagliato come “invivibile”, inizia ora ad apparire meno peggiore dell’altra: quella degli anni Venti e Trenta, al confronto, è ormai così ben accetta da poterne sostenere la conservazione e il recupero, novello “centro storico”. Si veda a esempio di quale qualità appare la città allora costruita, sul volume: “La casa popolare a Roma – Trent’anni di attività dell’I.A.C.P.”, di C. Cocchioni e M. De Grassi (Roma, 1984) e di che tempra si mostrano i progettisti di quell’ufficio tecnico: nomi come Giulio Magni, Quadrio Pirani, Plinio Marconi, I. Sabbatini ecc. che, ignoti alla storiografia “moderna”, mostrano la loro capacità di costruire in analogia, e non in opposizione, alla città ereditata.

La città reale, dopotutto, deve i suoi caratteri di continuità all’essere prodotto collettivo, di molti e non di pochi operatori come è la città “per parti finite”. La moltitudine anonima degli operatori ha lavorato seguendo piani viari, o di lottizzazione, appena abbozzati e da sommari regolamenti edilizi: ossia quegli strumenti che sono in oggi certamente insufficienti ed obsoleti, ma che garantivano quella progressiva autocorrezione (dovuta appunto alla sovrapposizione dell’opera di molti) che, accompagnata da una più diretta risonanza in ciascuno del “tipo edilizio”, del concetto di casa diffuso omogeneamente negli operatori e nei fruitori, ha finito per omologare la periferia meno recente su uno standard banale quanto si vuole, spesso carente, a volte drammatico, ma tale per cui la città non ha subito quella sopraffazione di pochi individui, progettisti dei quartieri “unitariamente pianificati”, che hanno operato secondo un’esasperata “personalizzazione” del prodotto edilizio, dipendente dalla volontà deliberata di “inventare” una differenziazione che rendesse la loro opera singolare, quindi appetibile per i mass-media della critica architettonica e quindi più gratificante. Tale volontà è stata esercitata sulla pelle di chi, costretto dal bisogno di casa, non ha potuto se non subire le più eversive invenzioni altrui.

Certo, le “167” della Liguria sono già esemplari: quelle di città come Roma lo sono più ancora, data la maggiore mole. Reagisce bene Giorgio Muratore, scrivendo: “… ecco qua e là emergere i segni, i frammenti sparpagliati di un’idea, di più e contrastanti’idee di città’che architetti e urbanisti hanno, nonostante tutto, cercato di lasciare… nel corpo vivo di una città… Ed ecco stagliarsi, sia per la loro mole ma soprattutto per il loro ‘disegno’, interi blocchi di edifici, ‘quartieri’ veri e propri, ‘stecche’, ‘ciambelle’, qualche moncone di ‘crescent’, qualche fantasma di ‘square’, insieme a raggiere sconclusionate, a ciclopici ‘segni urbani’ passati per disgrazia e senza tante mediazioni dalla carta al cemento, frattaglie di ‘town design’ d’annata, cucinate in tutte quelle salse che la cosiddetta ‘cultura’ degli specialisti di volta in volta consigliava… Tornano alla memoria le matrici iconografiche di quelle oscene ‘citazioni’, pagine patinate di riviste di vent’anni fa, sfogliate e mai lette, qualche progetto giapponese, tante immagini d’Inghilterra, un po’ di ‘banlieue’ parigina, tante esercitazioni scolastiche, qualche laurea ‘storica’, ecc. ” (da “La periferia romana e i suoi monumenti” su: “Abitare”, n. 224, maggio 1984).

In un quadro siffatto la cooperazione può fare molto, reagendo, forte della sua forza, che è quella di un’utenza partecipe e non succube. E’ esemplare il caso del complesso progettato dall’Abitcoop Liguria a Genova-Quarto, ove i soci hanno esercitato la loro legittima capacità di scelta chiedendo la mutazione di un P.E.E.P. che prevedeva alte densità edilizie concentrate e condomini pletorici con unità edilizie monofamiliari o debolmente plurifamiliari. Alla richiesta ha fatto seguito una progettazione quanto mai duttile, nella quale l’ampia gamma di varianti tipologiche e di dislocazioni ha potuto consentire il soddisfacimento delle più varie esigenze abitative e, nel corso della progettazione stessa, ogni socio è potuto intervenire nel suo alloggio con ulteriori modificazioni, estese poi alle finiture, così da garantire una reale riappropriazione della casa e quell’esercizio di una propria “vita edilizia” nel conformarla e nel trasformarla in seguito, che è stato a lungo patrimonio culturale di ciascuno e che da poco più di un secolo era stato alienato a favore del “progetto” e del “progettista” nella “città impositiva” degli intermediari tra utente e costruzione.

Tale genere di soluzione deriva, certamente, da un ulteriore campo nel quale le cooperative giocano un ruolo determinante, e che è quello del “recupero”. A parte l’estensione al costrutto periferico meno antico, il termine e la nota problematica che contiene è nato per i “centri storici”. Decenni di studi e proposte hanno messo sotto gli occhi di tutti una parte di “città reale” ancora più “reale”, ove un sistema di valori, dimenticati fin dalle espansioni ottocentesche, è venuto prepotentemente alla luce. Si tratta dei valori determinati dalla stratificazione storica, dalla capillare modificazione, dalla prolungata durata dei manufatti, dal progressivo adattamento di ciascuna casa ad un sistema di differenziazioni fruitive: tutte qualità antitetiche a quelle della “città del progetto”.

Tutti hanno quindi potuto verificare la possibilità di esistenza della “città dei fruitori” contro quest’ultima, che si mostra più che mai città dell’imposizione e dell’intermediazione. Povera di standard igienistici, a volte disfatta da una secolare mancanza di attenzioni, carente per quasi tutte le indicazioni dell'”urbanistica moderna”, la città dei fruitori manifesta qualità alternative tali da imporsi all’altra. E ora che ne iniziamo a intravvedere i caratteri umani, prima ancora che documentari, che ne determinano il più vero valore storico, capiamo infine in cosa consiste il diffuso afflato alla conservazione del “centro storico”: nel suo interesse propositivo per il “nuovo”, nel suo insegnamento perché il progetto sia diverso, contiguo e non distante dai fruitori, duttile, capace di mutazioni future.

Ed è quanto hanno constatato alla prova della sperimentazione i progettisti dell’Abitcoop Liguria, e quanto è possibile realizzare attraverso la cooperazione, in una strumentazione logica che renda il “recupero” e il “nuovo” partecipi dello stesso metodo, e non trattati come opposti e settoriali problemi: al fine, non ultimo, di riannodare le fila di un’unitaria cultura edilizia. Anche in vista del futuro, ineluttabile predominio del recupero, data la mole di edificazioni di espansione che hanno saturato il territorio e, assieme, ogni norma riguardante il fabbisogno abitativo.

Con i pregi, si vedono anche i difetti della “città reale”. Soprattutto quelli acquisiti, derivanti dall’eccesso di grandezza raggiunto dalle unità edilizie, nato dal progressivo intasamento dei centri storici e cresciuto nelle espansioni ottocentesche e moderne. Le unità dilatate accrescono oltre ogni buon senso il numero di fruitori reciprocamente condizionati, nella gestione della casa. Tra le cause del degrado, certo la maggiore pare costituita dalla limitazione nell’intervento manutentivo del singolo, quando la sua casa è inserita in un complesso di troppi condomini. Il contenimento della densità che ha accompagnato la pianificazione dei quartieri più recenti è certamente, e almeno in certi limiti, provvidenziale. Tuttavia ha raramente indotto ad una riflessione sulla consistenza dimensionale delle unità edilizie: in genere, queste sono state prese di peso dalla città densa, e disseminate in “spazi liberi” destrutturati. Con le conseguenze che ora si vedono, e più incideranno in seguito: da un lato il mantenimento delle carenze decisionali riguardo alla gestione di pletorici condomini, dall’altro l’aggravarsi della gestione per la manutenzione degli “spazi liberi”.

Da tutto ciò le salutari reazioni dei soci della Coop Cinque di Quarto: la casa monofamiliare o di pochi fruitori favorisce una gestione agile, e l’associazione degli spazi liberi, questa volta dotati di struttura propria in forma di orti e giardini, a ciascuna delle case. Senza apparati burocratici e decisionali e con un notevole abbattimento di costi individuali e sociali; oltre, beninteso, la riconnessione tra “casa” e “unità edilizia” che facilita l’autoriconoscersi di ciascuno nel proprio ambito domestico. Del resto, sono di tale genere le motivazioni espresse spontaneamente dagli abusivi “per necessità” delle borgate romane: e, in verità, data la riuscita della pianificazione contigua, sarebbe arduo dar loro torto, soprattutto tenendo conto dell’entità del fenomeno.

In tale genere di considerazioni si inserisce l’altro problema del movimento cooperativo, che è quello del ruolo che devono assumersi le cooperative di produzione operanti nel campo dell’edilizia. Queste hanno seguito per molto tempo le orme della grossa imprenditoria, attrezzandosi per interventi di grandi dimensioni, con tecniche nate ed evolute assieme al crescere dell’espansione urbana con la “città impositiva”. E’ a loro che si può e si deve chiedere un adeguamento di segno opposto, che è anche il ritorno a quelle originarie matrici che avevano spinto a consociarsi in cooperativa i lavoratori dell’edilizia.

Il recupero e la produzione di una città “deprogettata” richiedono l’intervento di maestranze capaci e organizzate: richiedono la riacquisizione di un’antica manualità, di tecniche e materiali ben diversi da quelli imposti dall’imprenditoria della “città impositiva”. Senza che ciò debba costituire un rifiuto delle acquisizioni tecniche e cantieristiche avanzate (del resto, la progettazione di Quarto è stata resa materialmente possibile dalla computerizzazione grafica, corrispondendo in realtà, come ha ben individuato M. Tafuri, la “deprogettazione” ad una capillare “iperprogettazione”), occorre certamente che le cooperative di produzione edilizia siano capaci di riciclarsi in forma di organizzazione della manodopera, più che in base a sofisticazioni tecnicistiche, divenendo così davvero concorrenziali alla grossa impresa privata, ed aderendo alla filosofia della cooperazione dei fruitori in una fondamentale unità di tecniche e di organizzazione, capace di assolvere all’obbiettivo di una rinnovata coesione delle culture edilizie areali e subareali; accogliendo anche nel cantiere l’insegnamento che deriva dalla prolungata esperienza umana attestata dai centri storici.

Gianfranco Caniggia (1986).

“Così con quisti signi de le antique inventione de li aedificii così quilli essere state ratiotinando possemo iudicare”